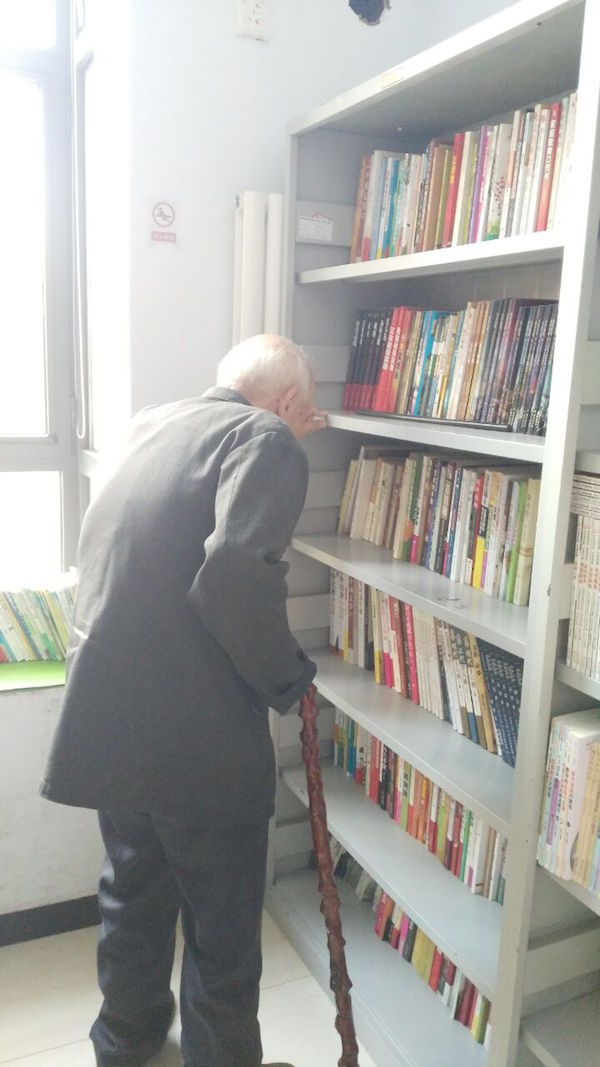

如果您来银基花园社区服务中心图书室,一定能遇见一位耄耋老人在图书室看书,他就是本文的主人公——王明刚老先生。他生于1927年,童年时期生活动荡,1937年抗日战争开始,当时河北保定育德中学迁到内乡县,(西峡原隶属于内乡管辖,当时宛西自治首领别廷芳,自治业绩斐然,文化繁荣,办了很多学校),高小毕业的他在育德中学上中学,抗日战争胜利后,他在内乡宛西师范上学,1947年毕业,1948年内乡解放,1949年开始从事教师工作,教龄40年。1950年他在内乡城关完小执教时,带领学生参加抗美援朝的慰问活动,组织学生给前线战士写慰问信、绣慰问袋。

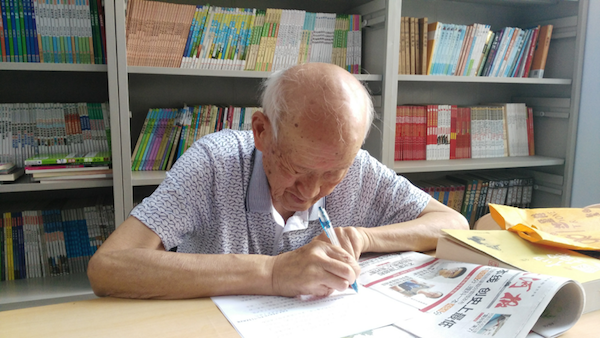

读书使人明智。他说:“1957年反右派,大鸣大放,写大字报,每天开会谁写的大字报多就是插小红旗多,少的插白旗,刚开始也写,但是当看到有脱离实际的形势后就不写了,不写就是每天开会就插白旗,那插就插吧,所以说要不断的学习,才能有正确的判断力。作为一名老师更要长期不断地读书,破卷练得一锦句,一担桑叶一缕丝,我现在每天还坚持写日记、写读书笔记的习惯,每天看书、看报不能少。”王老先生还自学了摄影、画画、书法等,其中画画、书法都在县里得过奖。王老先生还说:“百年大计,教育为本;教育之计,教师为本."教师要有厚重的人文素养,这些素养从哪来呢?就是读书,再读书。读书能修身养性”。我想王老先生眼不花,耳不聋,记忆力也很好,有读书人独有的风雅气质,读书可能就是他长寿的秘诀吧。

常怀感恩之心。王老先生说:“1958年大跃进、浮夸风兴起,开始吃食堂,先稠后稀,接着成了“无米之炊”食堂散伙,各谋生路。那是一个特殊时期吃不饱饭,饿是一种常态,学校上午第四节停课睡觉,还派专人到深山挖“鸡头根”代食品,那时我在西峡一校教学,与同级教师张起泽桌对桌,有一次批改作业至到晚上23点饿了,张老师就从抽屉里拿出两根胡萝卜给我一根,就算是夜餐了。八十年代我专程去同事家感谢当年“救饥之恩”。

富裕也不能浪费。王老师说:“我经历了国家从贫穷到富裕;从动荡到和平,更能体会今天的幸福生活来之不易,所以富裕也不能浪费。”他说1950年至1969年在学校教学就一个被子,吃不饱穿不暖,他在教学时要求学生作业本正面用完用反面,小字写完,写大字;铅笔短了用纸卷卷再用,字典也是这个孩子用完那个孩子接着再用,真正做到物尽其用,现在他虽然生活富裕了,但是王老先生还是保持着节约的好习惯,饭掉到桌子上就捡起来吃掉。当您看到这是不是对王老先生心生敬意了呢?他的这些优良品质值得我们去学习、发扬,我们在对待财富上,要有平常心,懂得珍惜东西,比如每次到外面去吃饭,没吃完的东西都应该打包回去,不要浪费;坚持自己的审美立场,不随波逐流。所以说,坚持节俭仍很重要。

爱岗敬业。王老先生说,在他任教期间,总是放假不离校,在学校做义务护校员,而且从来不计报酬,他教的班级都是60-70个学生,改作业的工作量很大,他经常会把改不完的学生作业带回家,家里的孩子看到他带着袋子回来以为是好吃的东西,赶紧迎上去,结果一看袋子里都是学生的作业本。这些工作都没有领导要求,全凭自己一颗敬业的心。

爱学习、有爱心、常怀感恩之心、勤俭节约、爱岗敬业,这就是我对这位老先生的印象,特别是他爱学习的这种精神,感动着我。希望这种精神在感动我们的同时,能带给我们更多的思考,思考我们每天能学习多长时间?多长时间看一本书?书籍是人类智慧的结晶,一本好书,能增长智慧;使我们从无知走向了博学,在博学之中吸收更多知识,并感悟人生真谛。最后祝愿老人好好享受太平盛世的生活,让老人老有所乐。