手机善网

关注

假若一个陌生人忽然告诉你,他不想活了,你会怎样?

我们必然绞尽脑汁搜罗所有可能的办法,力图用最简洁有效的言语将他从轻生的路上一把拽回来。虽然我们不是神仙活佛,难以醍醐灌顶、一语道破人生,更没有起死回生的能力,但万一,因某句话让他忽然放弃了轻生的念头呢?不试试怎么知道?

“爱心传递热线”创始人徐坤就选择斗胆一试。支撑她的乃是佩剑行江湖的一股豪气;再往心底,便是人性的慈悲——慈悲超过绝望一点点,她就赢了。

见到徐坤以前,我仅将她的“爱心传递热线”囿于与求助老人说说话聊聊天;但知晓来龙去脉后,才发现自己想得太过简单幼稚。细长的电话线承载的是一个个亟待拯救的鲜活生命。徐坤正是用慈悲和智慧,去化解命运之残酷和不仁,并果敢地顺着这根命运之线一直向上攀爬,将“爱心”创立成一番波澜壮阔的事业。

小话务员练出一双慧耳

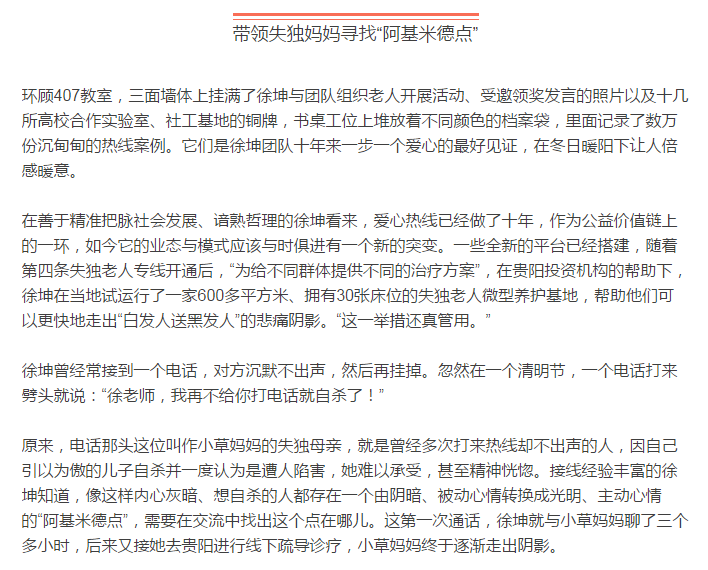

一个周五清早,我来到“爱心传递热线”的办公地点——北京新发地一幢写字楼的407教室。徐坤正在收拾档案材料。她一面热情地招呼我坐下,一面泡茶说:“今天队员们去门头沟做入户动态调研了。”茶杯热气袅袅升起,她娴熟地进入对话状态,自己的故事娓娓道来。

徐坤生于1956年,14岁参军入伍前都在北京市府大院生活。回溯那段时光,徐坤犹记父母工作特别忙碌,自己每天与小伙伴们去大院对面的北京小学上课,放学便回市府大楼吃饭。1966年的一天,这一切忽然被打破——学校停课停学,大楼里也没人做饭了。“那个年纪正是读书学习的时候,我对求知特别渴望,上不了学我就想办法找书看。”市府大楼里住着不少知识分子家庭,藏书颇丰。徐坤和打破了年级界限的小伙伴一起分享,由此阅读了大量中外历史故事、人物传记,这段特殊的学习经历与海绵吸水式的知识积累,对徐坤的人生产生了无法估量的影响。

考虑到时局与女儿的成长,1970年父亲决定送徐坤参军。于是,年仅14岁的徐坤进入位于河北承德的陆军第24军开启了8年戎装生涯,前5年在通信连担任话务员,后3年在卫生所担任卫生员。早年这两种角色的扮演,仿佛是上天的刻意安排,为后来她运营爱心热线埋下了伏笔。

话务员工作是全天24小时排班,徐坤与战友们轮流值班,其余时间就去户外修路。话务员工作看似普通平常,但对声音和语言的辨识能力要求极高。徐坤当时在一号台,会接到来自五湖四海、带有不同口音的军长、政委等领导的电话。“电话那头只要‘喂’一声,你就得知道这是哪位首长。”

5年的接线生涯,徐坤养成了“留音不忘”的耳功。这让徐坤后来接爱心热线时,不用看来电区号,就可以根据对方声音,大致判断出电话来自哪儿;因为记住了对方的声音与基本状况,下次通话就是老朋友了。徐坤打趣说:“现在的通话都有大数据在后台记录,但那会儿在部队的职业训练,其实就像现今的大数据程序一样。”

工作之余,徐坤仍会四处找书读,保持学习状态。24军毗邻承德外八庙,寺庙附近的山坳都有一些诸如林业大学、医学院等高校散布。每到周日,徐坤就请假,拎着一个大书包外出“淘书”。她常买上一包红糖或白糖,送给学校封书库管理员,返回部队时常常满载而归。为了避免指导员把书没收,机灵的徐坤将书平铺在被褥下面。“一书包的书可以铺满一床,除了躺上去有点儿硌,其它都还好。”待晚上查寝完毕后,她就拿书跑到厕所借光阅读。在徐坤的记忆里,8年军旅生涯中最有意思的事情,莫过于厕所夜读了。虽也被指导员逮到过,但徐坤觉得那时读书“仿佛能够抓住未来的黎明,只有赶快读点儿书才能抓住这束光明”。

一册苏联版的《辩证唯物主义与历史唯物主义》曾让徐坤尤为着迷。她就这样顺藤摸瓜地跑到承德图书馆,借阅康德、黑格尔哲学,甚至五四时期左翼文学等。书籍打开了认识世界的全新方法论。

哲学老师创办商界“宝典”

在市府大楼和24军的十多年里,徐坤不记得自己确切读过多少书,但这些积累让她在没有特别准备的情况下,于1979年退伍5个月后参加高考,百分制的语文卷得了80多的高分。“‘文革’时的社会我既看不懂更不明白,但读文学也好,历史也罢,到最后悟出源头上的道理规律本质上就是哲学。”徐坤将哲学比作漫漫人生路上一根不可或缺的拐杖,于是考前所有志愿无一例外填的哲学,最终被北京师范大学录取。

入学后,徐坤系统地学习了西方哲学,后受中国社会科学院余敦康教授和北大朱伯昆教授影响研读《易经》。相较从小到大一直接触的线性思维模式,《易经》提供的是非线性思维模式,即利用仿生描摹的方法去认知和处理问题。这让徐坤大为受益。“这种探索万物复杂性的世界观与方法论,是利用15种数术来描述不同的复杂性,借助节点体系抓取事物发展方向,就像诸葛亮一下能抓住东风似的。”谈及《周易》蕴涵的哲学,徐坤的话匣子一下子开了,老祖宗的非线性智慧让她很快品尝到了甜头。

研究生毕业后,徐坤被分配入原北京财贸学院(现合并为首都经济贸易大学),承担马克思主义理论、西方哲学相关课程的教学任务。1996年,因院校合并的契机,徐坤进入校内刊物《北京经济瞭望》编辑部,涉足杂志行业。“前三年,我是在观察和了解这个行业的发展规律,看它到底长什么样儿。”

徐坤发现,传统办杂志的思路是内容好,读者量就多,接着发行量变大,广告就会多。“A造成B,B造成C,这是典型的线性思维。有时苛求内容的完美,主编常常自己修改了全部的稿子,相当于一人写了一本杂志,耗时耗力不说效果也不佳。”徐坤接手后,对杂志进行市场化改革,借助哲学思维,她建构出了一套“马车模型”:资本是马匹,两个轮子分别是广告和发行,“只要把这些要件搭好,马儿再小也能拉起车跑。”

2000年,一本全新的杂志《当代经理人》横空出世。新潮的装帧设计,重整编辑团队,完善市场发行宣推,对接企业,接轨国际等一系列新举措,让这本原来名不见经传、每期仅是校际间免费交换的杂志,摇身成为每期定价10元、年销量突破100万册的商界“宝典”和“香饽饽”。借助中国加入WTO的东风,2002年徐坤团队率先在全国策划并推出首个中国高速成长企业一百强榜单,那一年蒙牛夺得榜首并开始被国人熟知。随后榜单每年发布,捧红了小肥羊、修正药业等一批明星企业。基于自己早年的社会洞察与阅历积累,配合全新的思维理念,《当代经理人》杂志成为徐坤退休前事业的主阵地。

2006年临近退休,凭借杂志的良好发展势头积累了大批丰富企业家资源的徐坤,正思忖如何再发挥余热,为社会尽点儿绵薄之力。此时,编辑部的一位老编辑因老伴儿去世而悲伤落寞,甚至抓住徐坤的双手直问:“我死不死啊?!”她的绝望状态,引起了徐坤的注意。

了解心理知识的徐坤知道,这种处于居丧期的老人会有长达18个月的心理危机期;进一步了解发现,医院在救助此类心理孤独的人时,会以每天聊天说话的方式,让其感到人际温暖和社会温情,逐渐放弃自杀念头。接线员出身的徐坤第一反应便是:既然如此,为何不为这样的老年人开通一条心理服务热线呢?

每天准备三个笑话

万事开头难。

起初由于没有获得电话专线,徐坤所用的电话就是普通“6”开头的座机,接线员除自己外,都是来自首经贸的学生志愿者。一位名叫王建国的MBA学生,最早是《当代经理人》的记者,辗转到爱心传递热线,负责接线、招募志愿者等工作。

专门服务老年人的爱心热线,在当时尚属新鲜事物。为迅速扩大知晓度,徐坤联系媒体朋友帮忙。令她没有想到的是,社会公众的热情特别高。首条新闻发布后,媒体争相转载,后来连新华社、中央电视台都抛出橄榄枝表示支持。

徐坤记得自己接听的第一个电话,是一位住在养老院的65岁母亲。退休后,因丈夫去世,为了安全起见,她将财产全部交给儿子后住进了养老院,但落寞绝望感油然而生,对亲情极其渴望。“这导致她对老伴儿的期待投射到儿子身上,衡量儿子不再是子女的标准,而是老伴儿的标准。”

徐坤说,老太太每次跟她抱怨,自己去儿子家时,从事期货行业的儿子只顾低头看佛教的书,根本不愿理她,“连眼皮都不抬”;打电话给儿子更是来气,儿子连发“三问”——“吃了吗?”“喝了吗?”“吃药了吗?睡吧!”问毕便挂掉电话。“做期货的每天得多紧张,一天赔个80万,一天又赚个100万,可不得拿佛教平衡一下自己的心态嘛。您还挺逗,想跟做期货的有共同语言?”徐坤打趣道,既然老太太就想跟儿子多说说话,于是给了她一个“锦囊妙计”,让老太太每天准备三个能让母子俩开怀大笑的笑话讲给儿子听。没想到的是,老太太准备得非常认真,每天搜集完笑话后,首先打电话问徐坤“笑果”如何,得到肯定答复后才跟儿子去讲。渐渐地,虽然儿子未必对每个笑话都有兴趣,但体悟到母亲是在变着法子想跟自己说上几句话,也就不那么烦躁了,甚至跟母亲有了互动,关系缓和了不少。

独处一人的寂寞空虚,常常让空巢老人苦闷不堪。机构数据显示,每年有超过10万空巢老人有自杀倾向。“老年人的问题既普遍又现实,并非说这些问题本身多么复杂,其实还是一个沟通交流的事儿。而且现在缺乏研究老年群体的人,没有研究和关注,问题自然就得不到解决。”在徐坤看来,这背后也是哲学。老年人的心理危机是多种因素造成的。我们希望修复心理平衡体系,其中社会角色、挚爱亲人、生理健康,可谓三个关键支撑节点。要修复它,就需要针对这三点“缺什么补什么”。于是,徐坤多管齐下,开辟线下活动——“接胳膊工程”。

在爱心热线的一端,深谙哲学之道、阅历丰富的徐坤犹如一位医师,对打来电话的“病例”进行“望闻问切”后,便会对症下药进行“治疗”。

一年冬天,徐坤接起一个电话,一位急切的老者的声音传来:“徐老师,你们在加拿大有热线吗?我的女儿要自杀了!”“可这是老年人爱心热线呀?” “我就是一个老人啊,我这独生女要是自杀,我也不活了,我女儿的问题就是我的问题啊!”徐坤询问后才知晓来龙去脉:原来老夫妇俩是一对知青,回城完婚后老来得女,视女儿若掌上明珠,对她特别宠溺,只要求女儿学习好。女儿在加拿大读金融专业预科,没想到喜欢上了自己的老师,结果现在茶不思、饭不想,既不敢表达也不敢交流,落下了相思病,学习也耽误了。因为夫妇俩只给女儿定下了学习好这一条标准,所以女儿对自己的要求也是学习。如今学习垮掉了,她不能原谅自己,觉得没有活下去的理由,想要自杀。徐坤当机立断:“生还是死,这都哈姆雷特状态了,还待在加拿大学什么,快把女儿接回国。”

待接回女儿后,一聊才发现,女孩儿和作家刘心武算是中学校友。刘心武曾在小说《班主任》里,刻画了一位书本知识为零、社会成熟度却极高的班长谢慧敏。而眼前这个女孩儿截然相反——只懂得书本学习,社会交往能力为零。面对心急如焚的老两口,徐坤提议让女孩儿作为志愿者来热线服务,跟着志愿者和老人们学习如何交际、沟通,逐步学会与人相处。很快,这个女孩就摆脱病态,又回到了加拿大继续学业。

邀请求助者来当志愿者——助人自助,从而在根本上拓展他们心灵视野,增强心灵韧性,将负面情绪转化为社会正能量,这是徐坤在爱心传递热线的长期实践过程中总结出来的成功经验之一。徐坤对这个案例印象颇为深刻,还将这个故事专门写入由自己团队编写的书籍《老年心理解码》的后记中。

随着接触的服务对象越来越多,团队专业咨询师力量的日益充实,徐坤根据社会现实需求,在800-810-0277/800-810-0234两条爱心传递热线(免费,仅限固话拨打)下,又新设了居丧期热线、高龄女性专线、性病艾滋病老人专线、失独老人专线、精神智障儿父母专线、失智老人专线、残疾老人专线、孤寡军人专线、吸毒妈妈专线9条爱心热线。

本文刊发于2018年4月10日北京日报人物版

新媒体制作人员 赵婷