手机善网

关注

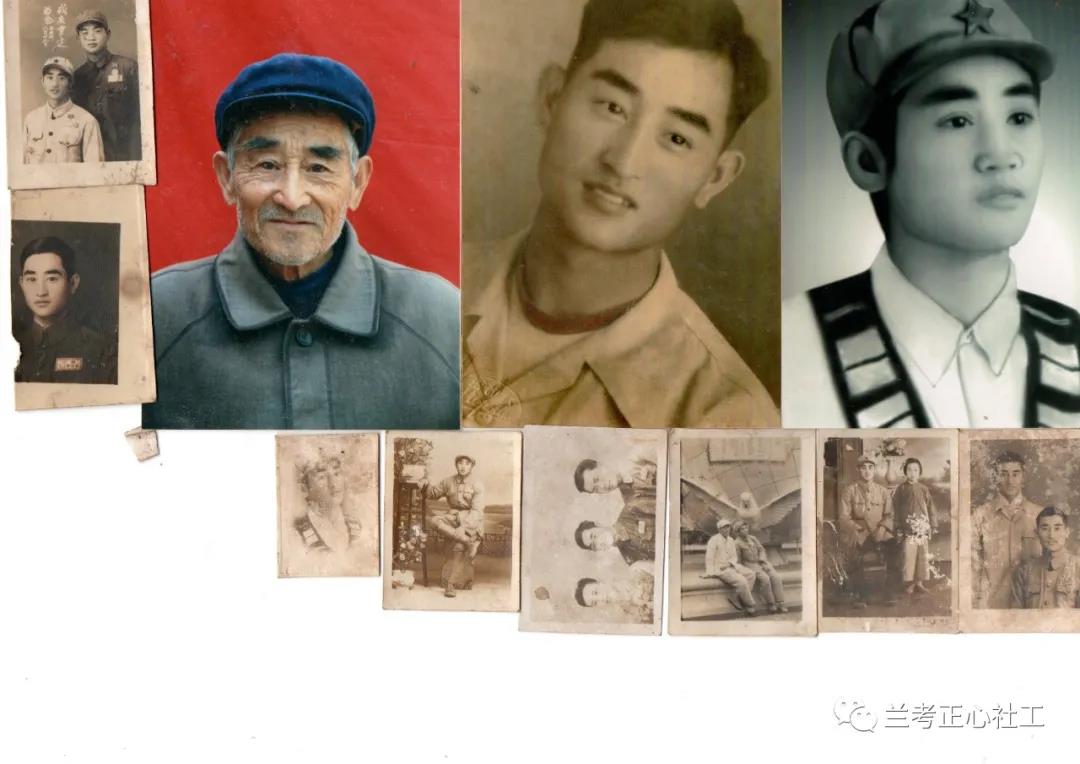

在受访对象温老师的引荐下,我们见到了马启详老人,在之前通过温老师了解到:马启祥老人一家三代皆是医生,老人擅长中医,特别是针灸。关于中国中医文化的博大精深,其历史源远流长,老人身上的闪光点与中国的传统文化完美的结合,是我们前往老人家里的主要原因。

老人今年已经89岁高龄,老人居住的还是低矮破旧的瓦房,或许这种有了年代的老宅子方能配上老人大半生为国、为民、为乡邻深藏不漏的一往情深,那种彰显着的锋芒苍白无力而已。

在老人种满蔬菜、果木的院子里,我和老人挨着就坐,挂满枝头成熟的柿子与想要掉落的叶子,似乎暗示了秋天的丰硕与苍凉。

老人有点耳背,我的有些问话需要贴着老人耳朵,坐在身边老人的儿子偶尔扯大了嗓门,帮我问上两句。

老人出生于1931年,弟兄四人,家里很穷,15岁时,被国民党抓到55师86团卫生连,照顾伤员,在那样的大环境下,在后勤听到解放军如何受人爱戴,为民谋福利,在混乱的战争中,投靠了解放军;1949年9月—1955年8月在解放军31军91师二七二团卫生连当卫生员,当时部队条件艰苦,医疗水平落后,赶上霍乱痢疾、伤寒,...天花,疟疾,猩红热,甲肝等传染病,,,抗生素紧缺,在这样的条件下,中国的中医派上了用场,在一位老中医的传授下,马启详老人学会了用针灸为伤员治病,查看中医书籍,就地取材与野草、药材熬制中药,此法战胜了流行病。

1957年7月16日参加由解放军与国民党在福建展开的东山岛战役,在后方不顾个人生命安危,积极救治伤员,必要时奔赴前线勇敢杀敌,为解放东山岛奉献了自己的力量。

在解放军31军91师卫生连,马启祥老人照顾伤员细心、耐心、不怕吃苦,对勤务工作积极,1950年立下三等功。在1956年训练年度中,福州军区司令部为其颁发了二级技术能手荣誉证书。在营长王志海与政教梁大成书写的事迹摘要中看到:积极抽空自学钻研业务和外伤处理知识,对药品及医疗器械保管、爱护好,努力说服不吃药的伤病员、配合救治。

在1951年加入共青团组织、1956年加入中国共产党以来,自学知识、看书、读报,坚持毛主席的革命路线,积极完成上级交给的工作任务,遵守组织纪律,团结同志,为解放战争的胜利做出了自己的贡献。

1957年从部队转业回家,1957—1960年7月在兰考县南彰卫生院工作,1960年8月—1969年7月在兰考县人民医院任副院长,1969年7月-1984年5月,在仪封乡卫生院工作,在转业回来的将近30年中,从事医务工作,在工作岗位上尽职尽责,凡事发挥党员的带头作用。

上个世纪的50、60年代,农村医疗卫生条件落后,生活艰苦,营养缺失,致使妇女、儿童疾病流行,伤寒、乙肝、月疾、儿童脑炎等疑难杂症,药物紧缺,四大霉素(红霉素、氯霉素、链霉素、青霉素)都是经过主治医生开单后,由县委批准方可用药,用药还限量,一次最多批10支。对于小儿流脑用药黄安嘧啶更是稀缺,有一次,有一个5-6岁的小孩患流脑送往医院,当时浑身抽搐、脸色发紧、翻白眼,当时情况非常危机,情急之下,马启详老人根据医学经验,为小孩按压胸部并进行口对口的人工呼吸,待病情稍微缓解后,为其诊治开方用药,孩子得以救治。

在针对一些疑难杂症,马启详老人翻阅书籍,在部队学习的中医医疗知识,包括针灸,结合病人情况,对症治疗,受到了意想不到的疗效,救治了很多患者,减少了他们病痛的折磨,也挽回了很多生命,在此基础上,老人在兰考县人民医院创立了中医针灸科,为兰考县中医的发展开启了新的篇章。

老人不但在工作中起带头作用,在实际生活中,勇敢,乐于助人,一九五几年一位上海的大学生知青,在村井打水时,身上的钢笔不小心掉进了井里,在那个年代一支钢笔的价值,对于一位刚大学毕业的学生很重要。老人得知此时,二话不说,推着井墙下到井底,把钢笔找到。(老人从小会游泳,加上在部队练就的胆量)

1983年10月老人光荣的退休,退休后在医院待了一年回到家,附近村上的乡邻有病前去就医,老人不厌其烦,诊断开方,跑前跑后。

在老人的影响下,儿孙们耳濡目染,把救死扶伤的责任担起,三个儿子包括孙子皆是医生。老人以身作则,传承了好的家风、家教,一生为国、为民、为乡邻做出了自己的贡献,老了生活朴素、无华.....像树枝头挂着那低垂、成熟柿子,无欲无争.....